![]()

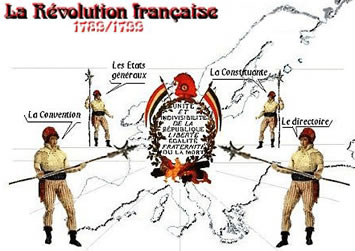

L'année 1789 est riche en événements. Incapable d'établir un impôt universel, Louis XVI a convoqué les États Généraux pour le 1er mai 1789 à Versailles. Les députés du Tiers État, aidés d'une partie du clergé et de la noblesse, parviennent à mettre fin à la monarchie absolue en deux mois et sans violence...

Le 14 juillet 1789, les Parisiens, exaspérés par la crise économique et l'arrivée de troupes autour de Paris, prennent d'assaut la Bastille. Cet événement est à l'origine de deux symboles de la République : la fête nationale et le drapeau tricolore.

À la fin du mois de juillet 1789, les campagnes sont agitées par la Grande Peur. Pour mettre fin à l'agitation, les députés votent l'abolition des privilèges et des droits féodaux dans la nuit de 4 août 1789. Cette date marque la fin de l'Ancien Régime et le début d'une nouvelle société. La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, votée le 26 août 1789, en est l'acte de baptême. Ce texte reconnaît l'égalité des citoyens devant la loi, consacre la souveraineté nationale et légitime le droit à la résistance à l'oppression. Avec le retour forcé du roi à Paris, les 5 et 6 octobre 1789, la Révolution semble avoir atteint ses buts : faire naître une monarchie parlementaire en rabaissant le prestige du roi.

L'abolition des privilèges et de la féodalité pousse les Constituants, pétris de rationalisme et des idées de Lumières à réorganiser la France pour lui donner l'unité qui lui faisait défaut. Le 15 janvier 1790, l'Assemblée décide de créer une circonscription administrative unique pour la justice, l’administration, la religion, la collecte des impôts, gérant les affaires publiques de manière très décentralisée. Il s'agit des départements, 83 en tout, divisés eux-mêmes en districts, en cantons et en communes. Le partage de l'Alsace entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin remonte à cette époque. La suppression des douanes intérieures, des corporations et de leurs privilèges pointilleux, la décision de créer de nouvelles unités de poids et mesures basées sur le système décimal et valable dans toute la France, la rédaction de codes unifiant le droit à l'échelle nationale, l'égalité en droit pour les protestants et les juifs sont autant d'initiatives propres à consolider l'unité nationale, que l'on doit aux Constituants.

L'affaire des princes possessionnés d'Alsace et de l'annexion d'Avignon et du Comtat Venaissin en 1790 permet aux révolutionnaires de poser un nouveau principe du droit international, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

Par contre, la réorganisation du clergé catholique sans l'autorisation de la papauté suscite une profonde division dans le royaume. La constitution civile du clergé votée le 12 juillet 1790 transforme les évêques et les curés en fonctionnaires élus et devant prêter serment de fidélité à la Nation. Cette loi est condamnée par le pape, ainsi que la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. La France est alors divisée en deux ; le monde rural soutient plutôt les prêtres réfractaires, ceux qui refusent de prêter serment pour obéir au pape, les gens des villes plutôt les jureurs, ceux qui acceptent le serment à la Nation.

L'hostilité du roi et d'une immense majorité de la noblesse aux changements est un autre élément fondamental de division. Louis XVI louvoie, espère la guerre et une défaite française pour retrouver son pouvoir absolu. Celle-ci est déclarée le 20 avril 1792 par la toute nouvelle assemblée législative issue de la Constitution de 1791. Les défaites des premiers combats et l'invasion du territoire national ont pour conséquence la chute de la monarchie, le 10 août 1792 et la proclamation de la République, le 22 septembre 1792. Deux jours auparavant, une armée composée de jeunes volontaires patriotes avait arrêté l'avance prussienne à Valmy. Si la victoire militaire est minime, son impact symbolique est très fort.

![]()

À l'automne, les armées de la Révolution occupent les Pays-Bas autrichiens, la rive gauche du Rhin, la Savoie et Mulhouse. Danton s'approprie la théorie des frontières naturelles et encourage les guerres de conquête, bien loin de l'idéal révolutionnaire de libération des peuples opprimés.

À Paris, la Convention, est occupée par le procès du roi à partir de décembre 1792. Son exécution, le 21 janvier 1793, soulève l'indignation de l'Europe monarchiste et entraîne la formation de la première coalition en février. La jeune république est vite assaillie de toutes parts par les coalisés qui franchissent les frontières au printemps 1793. À partir de mars 1793, l'ouest de la France est la proie d'une insurrection catholique et royaliste, appelée guerre de Vendée.

Les Girondins, l'aile droite de la Convention, qui dirigent le pays depuis la proclamation de la République, veulent respecter les institutions en place et veulent réduire Paris, où l'agitation et la pression des Sans-Culottes sont permanentes. Ils tiennent à maintenir des institutions décentralisées face à l'aile gauche de la Convention, qui réclame des mesures d'exception face aux difficultés.

Sous la pression des Sans-Culottes, les Girondins sont chassés de la Convention par les journées révolutionnaires des 31 mai et 2 juin 1793. Les Montagnards, qui forment la partie la plus radicale de l'assemblée, arrivent au pouvoir. Ils n'hésitent pas à satisfaire certaines revendications du peuple parisien pour garder le pouvoir et surtout, pour sauver la République, menacée de chaos. Ils instaurent un gouvernement révolutionnaire, dominé par la forte personnalité de Robespierre.

Le 23 août 1793, la levée en masse est décrétée. C’est le premier exemple dans l'histoire de France d'une conscription obligatoire de tous les jeunes hommes célibataires. C'est aussi la première fois que l'économie nationale est presque entièrement tournée vers l'effort de guerre. Cette mesure exceptionnelle permet de vaincre les révoltes et de dégager les frontières dès l'automne 1793. Les armées françaises, commandées pour la plupart par des généraux issus du rang, passent de nouveau à l'offensive. Les régions conquises deviennent des départements, celui du Mont-Blanc, des Alpes-Maritimes et du Mont-Terrible (Mulhouse-Bâle). En 1794, la Belgique est reconquise ainsi que la rive gauche du Rhin. Robespierre veut renforcer la Terreur, alors que la situation ne le justifie plus et est exécuté le le 28 juillet 1794.

Les Conventionnels mettent fin à ce régime d'exception et rédigent une nouvelle constitution, celle du Directoire, qui partage le pouvoir exécutif entre 5 directeurs et le pouvoir législatif entre deux assemblées. Le suffrage censitaire est rétabli. Mais la constitution ne permet pas de résoudre les conflits entre les différents pouvoirs.

Le Directoire est donc une période d'instabilité politique, où les multiples élections et les coups d'état se succèdent. L'insécurité est très grande ainsi que la misère populaire. Par contre, sur le plan extérieur, les conquêtes et les annexions sont nombreuses. La Belgique et une partie de la Hollande sont transformées en 9 départements français le 1er octobre 1796. En 1798, c'est au tour de la rive gauche du Rhin et de Genève d'être organisés en 5 départements.

La lassitude des Français induite par les désordres intérieurs permet au général Napoléon Bonaparte d'être favorablement accueilli quand, par le coup d'État du 18 Brumaire (9 novembre 1799), il met fin au Directoire. Celui-ci est en effet très populaire depuis ses éclatantes victoires lors de la campagne d'Italie (1796-1798) et bénéficie en outre de puissants appuis politiques.