![]()

La guerre franco-allemande (19 juillet 1870-10 mai 1871) oppose le Second Empire français et les royaumes allemands, unis derrière le royaume de Prusse. Le conflit marque le point culminant de la tension entre les deux puissances, résultant de la volonté prussienne de dominer toute l'Allemagne. La défaite entraîne la chute de l'Empire français.

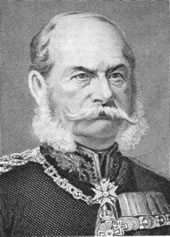

Le 21 juin 1870, la candidature du prince allemand Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen au trône d'Espagne, vacant depuis la révolution de septembre 1868, est l'élément déclencheur de la guerre. Le 6 juillet, ministre des Affaires Etrangères, annonce que la France s'oppose à cette candidature. Le 12 juillet, le prince Léopold retire sa candidature. Mais lorsque la France demande au roi Guillaume Ier de Prusse de garantir le retrait de Léopold, il fait confirmer cette décision en ajoutant qu'il "n'a plus rien d'autre à dire à l'ambassadeur".

Le 21 juin 1870, la candidature du prince allemand Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen au trône d'Espagne, vacant depuis la révolution de septembre 1868, est l'élément déclencheur de la guerre. Le 6 juillet, ministre des Affaires Etrangères, annonce que la France s'oppose à cette candidature. Le 12 juillet, le prince Léopold retire sa candidature. Mais lorsque la France demande au roi Guillaume Ier de Prusse de garantir le retrait de Léopold, il fait confirmer cette décision en ajoutant qu'il "n'a plus rien d'autre à dire à l'ambassadeur".

Nommé par la suite "la dépêche d'Ems", le télégramme dans lequel il relate son entretien avec l'ambassadeur de France est réécrit par le premier ministre Bismarck, et laisse croire que l'ambassadeur a été humilié, afin de provoquer l'indignation des Français. Bismarck cherche en effet à rabaisser une France arrogante, dont la position diplomatique constitue un obstacle à l'unification des États allemands. Il est bien informé des réalités de l'armée française, vieillissante, mal équipée, désorganisée et démoralisée par le désastre de l'expédition au Mexique. Il sait en conséquence qu'une guerre pourrait servir les objectifs allemands de la Prusse...

La presse parisienne dénonce l'affront. La mobilisation, arrêtée secrètement le 13 juillet, est signée le 14. Elle est approuvée le lendemain par le Corps législatif, qui vote les crédits de guerre malgré les ultimes avertissements d'Adolphe Thiers. Le 16 juillet, le maréchal Bazaine est placé à la tête du 3ème corps de l'Armée du Rhin et reçoit autorité sur les armées des généraux Frossard et Ladmirault, ainsi que sur la Garde impériale. La France déclare la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870.

Mal préparés, très inférieurs en nombre et mal commandés, les Français sont sévèrement battus dans plusieurs batailles.

Mal préparés, très inférieurs en nombre et mal commandés, les Français sont sévèrement battus dans plusieurs batailles.

Le 2 septembre, à la bataille de Sedan, Napoléon III est contraint de se rendre, faute de munitions, pour éviter un carnage désespéré ; la France a eu la mauvaise idée de passer commande auprès de la manufacture belge d'Herstal, dont le Kronprinz était l'actionnaire principal...

L'empereur français est fait prisonnier avec 100.000 soldats. Cela entraîne, deux jours plus tard, une révolution sans violence à Paris et la création d'un gouvernement de défense nationale.

Une nouvelle défaite écrasante française a lieu à Metz, où le maréchal Bazaine se rend avec 180.000 soldats. Un armistice est signé le 28 janvier 1871, dix jours après la proclamation de Guillaume comme empereur allemand à Versailles.

Cependant, la Garde nationale et les ouvriers de Paris refusent d'accepter la défaite, accusant le gouvernement conservateur de n'avoir pas su organiser une résistance nationale efficace, et prennent le contrôle de la capitale le 18 mars. Ils mettent en place un gouvernement insurrectionnel nommé la "Commune de Paris". Avec l'accord tacite des Prussiens, celle-ci est combattue puis écrasée lors de la "Semaine sanglante (21-28 mai), par le gouvernement d'Adolphe Thiers réfugié à Versailles.

Le traité de paix préliminaire franco-allemand, signé à Versailles le 26 février, est confirmé par le traité de Francfort du 10 mai 1871. La France doit rendre à l'Allemagne les pays annexés par Louis XIV en 1681 : les trois anciens départements de l'Alsace-Moselle, qui constituent jusqu'en 1919 la province allemande d'Alsace-Lorraine. Elle doit en outre verser une indemnité de guerre de 5 milliards de francs or. Les troupes allemandes occupent une partie de la France jusqu'à ce que la totalité de la somme soit versée, en septembre 1873.

L'annexion devait également concerner le territoire de Belfort mais la bravoure des troupes françaises du colonel Pierre Philippe Denfert-Rochereau, lors du siège de la ville, l'a exclu du traité.

|

Territoires cédés à l'Allemagne

La France perd l'Alsace, moins Belfort et un territoire de 10 km de rayon à partir autour de la place forte, ainsi qu'une partie de la Lorraine, avec Metz. Les parties non annexées des deux anciens départements de la Meurthe et de la Moselle sont désormais réunies pour former le nouveau département de la Meurthe-et-Moselle. |

Une clause du traité de Francfort permet aux habitants d'Alsace et de Lorraine de conserver la nationalité française, s'ils quittent la région avant le 1er octobre 1872. Ils sont environ 100.000 à choisir de se séparer de leur terre, de leur maison, de leur pays... Beaucoup s'installent autour de Belfort ou près de Nancy, en Lorraine restée française ; d'autres vont en Algérie ou en Argentine. L'Alsace-Lorraine perd ainsi des entrepreneurs, des jeunes bien formés mais aussi des universitaires brillants et promis à un riche avenir.